突然ですが、私たちが食事をする目的はなんでしょうか?

・おいしいものを食べる幸福感

・楽しい時間を過ごす

・コミュニケーションの場

・栄養補給

・体調を整える薬理効果

どれもそれなりに意味がありますが最大の目的は栄養補給と体調管理にあります。

かの有名なソクラテスはこう言っています。

「生きるために食べよ、食べるために生きるな」

マハト・ガンジーも言っています。

「人は生きるために食べるもので、味覚を楽しむために食べてはいけない」

まさに食は命、命を継続するための行為が食事なのです。

さて、食事について私はよく書きますがその理由を先にお話ししなくてはなりません。

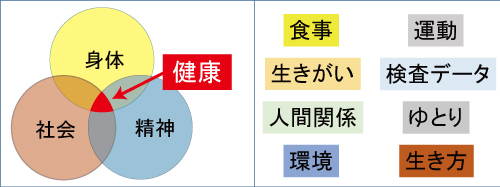

原則、私たちは健康でなくてはなりません。

健康でなくては妊娠も困難となります。

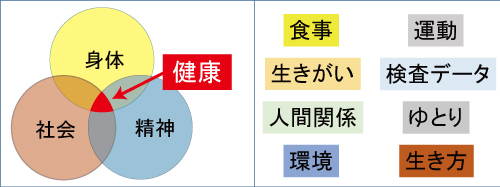

世界保健機構(WHO)では健康についてこう解釈しています。

「身体的、精神的、社会的に完全に良好であり、単に疾病や虚弱さがないというだけではない」と言っています。

つまり、すべての環境で元気でなくてはならないということです。

皆さんは「健康寿命」という言葉をご存知ですか?

寿命の考え方には2つあります。

「平均寿命」、「健康寿命」の2つです。

平均寿命とは、0歳児が平均してあと何年生きられるかという数字です。

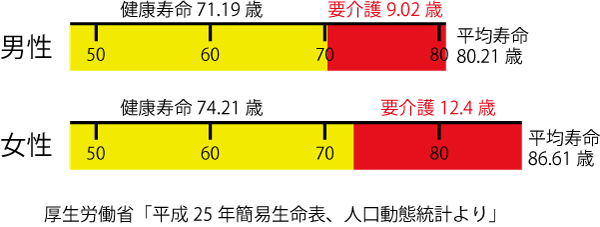

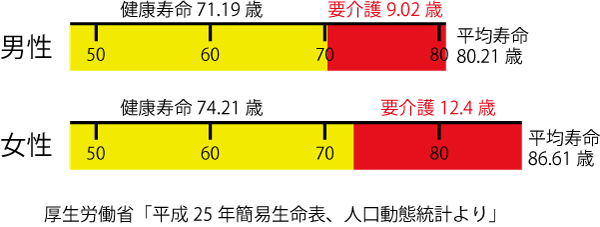

5年に一度、発表されますが、下表には平成25年の平均寿命が書かれています。

健康寿命とは「心身ともに自立し、健康的に生活できる期間」を指し、介助や介護などを必要とせず、家事や買物をしたり、趣味を楽しんだりできる期間を指します。

男性の平均寿命は80歳、健康寿命は71歳、女性の平均寿命は86歳、女性は74歳となっています。

男性は9歳の差、女性は12歳の差となっています。

不健康で、自分で生きていけない年数が9年、12年。

さらに平均寿命は私たちの時代には100歳ともいわれているので、この差が広がらないか心配です。

健康は年齢とともに崩れていくことはある程度仕方がないことです。

そして日々の積み重ねが将来の健康寿命にも影響を与えることも言うまでもありません。

ここで紹介した健康寿命や平均寿命はあくまで統計であり、個々を表したものではありません。

私たちは個人差が大きく、一概には言い切れません。

人によっては80歳でも健康かもしれませんし、50歳なのに病気がちかもしれません。

妊活も同様で、40歳で妊娠する人もいれば、20歳でも妊娠できない人がいます。

これは個人差としか言えません。

しかし、どちらにせよ生活習慣が体質を作るため、健康的に生活することは目の前の目的達成と将来への投資になるのです。

では健康を支えるうえで重要な、食事を含む生活習慣について知っておきましょう。

生活習慣とは、毎日行う決まったことをいい、食事や睡眠、お風呂などを指し、毎日じゃなくても習慣的に行う運動や遊び、趣味などを含みます。

この生活習慣は国柄や家庭環境なども影響するので、これが生活習慣とは言いにくいこともあるでしょう。

当たり前にやっていることが、健康にとって良いことだったり、悪いことだったりするかもしれません。

中でも生活習慣の根底にあるのが食事です。

体は食事によって作られるというのはご存知だと思います。

食の知識を身に付けることが大切です。

今回のテーマ、糖質についてのお話です。

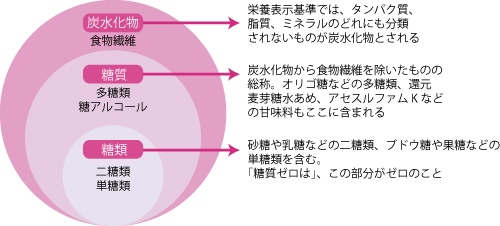

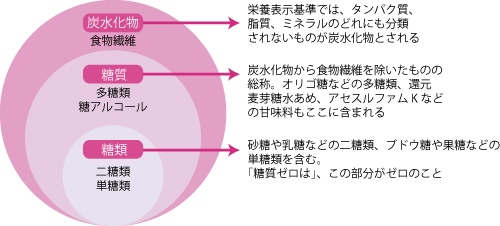

いわゆる糖は3つに分かれます。

炭水化物、糖質、糖類です。

では3つは何が違うのでしょうか。

炭水化物は、食物繊維、糖質、糖類を合わせたものを指します。

糖質は、炭水化物から食物繊維を除いたものを指します。

糖類は、砂糖や乳糖、果糖を指します。

米や玄米、小麦などは炭水化物、便秘の改善に使われるオリゴ糖や合成甘味料は糖質に含まれます。

結局糖類を食べれば糖質、炭水化物になり、炭水化物を食べれば糖質、糖類を食べることになります。

糖の性質を知りましょう。

1.糖質は甘いものだけではありません。

甘くないにもかかわらず糖質を多く含むため、摂りすぎは肥満の原因となります。

2.糖質にはさまざまな種類があります。

糖質は、いくつかの種類に分類されます。

一番小さな状態である単糖から、単糖が複数結合した二糖、オリゴ糖、多糖などがあります。

3.糖質は摂取しすぎると中性脂肪になります。

糖質は体の機能維持においてとても重要です。

しかし、体内で正常に蓄え切れない糖質はインスリンによって中性脂肪へと変わります。

4.糖質は素早く血液中に取り込まれ、血液が甘くなる。

砂糖水が手につくとベタベタしますね。

血液もベタベタし、血液の粘度は増し、流れが悪くなります。

5.糖質による糖化。

糖はベタベタした性質から細胞をコーティングしてしまいます。

これを糖化といい、結果、細胞は死にます。

血管内で起これば動脈硬化の原因です。

6.糖の持つアルデヒド基は毒ではないか?

グルコースは「アルデヒド基」を「官能基」に持つ極めて毒性が高いものであるという説!

グルコースの「官能基」は、「アルデヒド基」です。

「アルデヒド基」を「官能基」に持つものは、他には、

・ホルムアルデヒド

通常ホルマリンとして知られている。

生体のタンパク質と化合しそのタンパク質を固定化し、生体の長期保存等に使われます。

強い毒性あり、発がん性あります。

・グルタルアルデヒド

機器類の殺菌剤などとして使用されています。

毒性が強いため人体には使用できません。

・アセトアルデヒド

アルコールを摂取した時に代謝の過程で産生される毒物で、発がん性があり、二日酔いの原因物質です。

同じアルデヒド基を持つ猛毒物質ですが、グルコースは、これらの猛毒物質と官能基(アルデヒド基)を同じにします。

よって毒性があるのではないかと考えるわけです。

糖の性質を見ただけでも体に悪いんじゃないかと思いませんか?

続いて、糖の代謝について説明します。

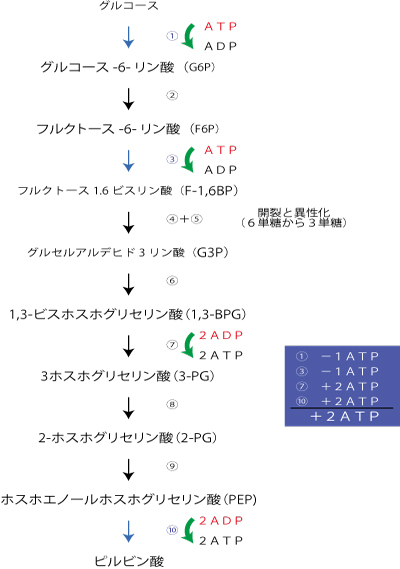

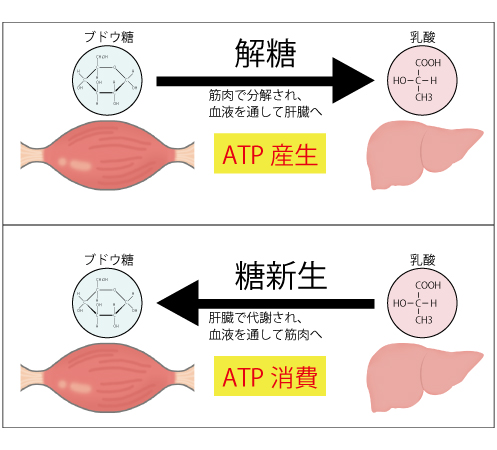

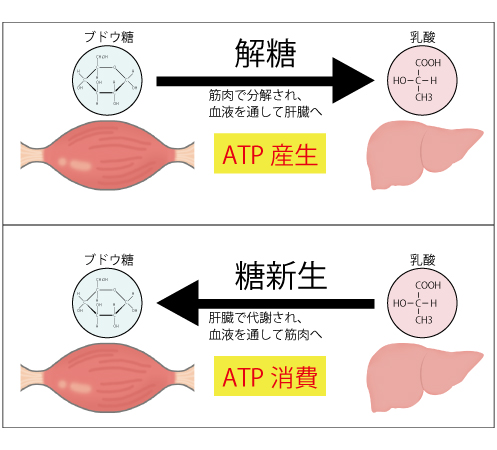

糖の代謝には「解糖系」と「糖新生系」があります。

まずは解糖系について。

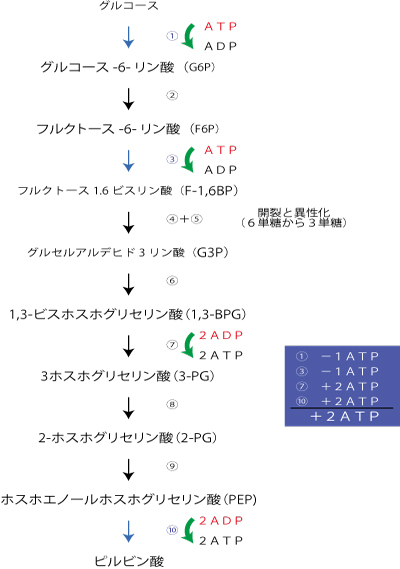

解糖系とは、グルコースをピルビン酸または乳酸に代謝される経路のことをいいます。

解糖系の目的はグルコースからATP(アデノシン三リン酸)、つまりエネルギーの生成を行うことです。

※ATP=アデノシンにリン酸基が三つ結合している高エネルギーリン酸化合物

10~11段階の反応からなり、すべて細胞質中で行われます。

ほとんどの生物が生命を維持するためにATPのエネルギーを利用しています。

解糖系は、嫌気的な条件下(酸素を必要としない)でも代謝することができ、嫌気的な条件化では1分子のグルコースから2分子のATPを生成することができます。

ちなみに好気的条件下では、シャトル経由及びクエン酸回路経由で、電子伝達系が働き、酸化的リン酸化によりATPが生成されます。

ちなみに36分子のATPが生成されます。

無酸素状態では2つのATP、有酸素状態では36ATPが作られ、有酸素状態のほうが効率よくATPが作られます。

続いて、糖新生系について。

糖新生という言葉は、糖質制限をやってる方ならどなたもご存知だと思います。

人類700万年の歴史の中、人類は狩猟採集で生きながらえ進化してきました。

狩猟採集で人類の食を支えてきたのは、まぎれもなく肉食です。

ある時は哺乳類、ある時は魚介類、ある時は鳥類や卵だったり、そうやって人類は生きながらえ進化してきました。

まさしく糖質ゼロで生きながらえ進化してきました。

つい最近まで伝統的な食を維持してきた北米のイヌイットなども、そのような食生活をしてきました。

アフリカの野生のライオンも、そのような形で現在に至っています。

牛やシマウマ等の野生の草食動物は直接摂取するのは草ですが、体内の微生物に草を与えて、その微生物そのものだったり、微生物が産生するタンパク質や脂質を摂取して生きながらえています。

そういう意味で、草食動物も広い意味では肉食動物のようなものとも言えます。

こういった動物達も、まぎれもなく糖質ゼロで生きながらえてきたのです。

要するに、『 必要な糖は食物で摂取してきたのではなく、体内で糖新生により合成された糖で生きながらえてきたのです 』。

赤血球は我々の体内細胞で唯一、糖のみをエネルギー源にしている細胞です。

さらに生命維持に必要な糖は真っ先に血中に取り込まれます。

極端に言ったら血中の0.1%の濃度の血糖を確保できれば、人類は当座はしのげるのです。

結論から言えば、この程度の量は体外から食物で摂取して供給したり確保するものではなく、我々の体内で合成して確保すべきものなのです。

糖は糖として体内で貯蔵可能な量が1%であり、それ以上は糖として貯蔵できないので、苦肉の策で中性脂肪になり替わり貯蔵されます。

私達の身体の組成の94%は、水、タンパク質、脂質でできています。

糖質はサブの中のサブです。

ではなぜ赤血球以外の細胞でも糖が必要なのかを説明します。

赤血球も赤血球内の細胞質で解糖系がエネルギー産生を行うので、糖を必要としていましたが、体内の細胞も必要に応じて(とはいってもその機会は非常に少ない)、解糖系が糖を代謝してエネルギーを産むのです。

分かりやすい例で言えば、私達が息を止めて重い物を持ち上げるようなとき、踏ん張るようなときに、筋肉内の細胞の解糖系が活躍しパワーを発揮します。

そのときに解糖系が糖を代謝して乳酸を産出します(嫌気性解糖作用)。

赤血球や体内の細胞で解糖系の代謝に必要な糖の量(500g)程度は、そもそも人類の歴史上、食物で摂取していたものではなく、他の哺乳類同様、体内で糖新生により補い貯蔵してきたものです。

糖は摂取するものではなく、糖新生にて補うものなのです。

人類700万年の狩猟採集時代は、糖新生で人間本来の心と身体の健康を維持できた時代でした。

しかし穀物ビッグバン以降の解糖系優位、解糖系亢進の時代は糖新生は用いず、過剰なる糖質を摂取する食生活への移行しました。

糖質を糖新生を用いず食物から摂取することで、人間本来の健康が糖の摂取により著しく失われました。

ガンをはじめとした、解糖系亢進の病の発生、糖尿病、感染症の蔓延、脳卒中、血管障害、奇形出産、様々な精神疾患、その他の様々な疾患の発生が、現在に至るまで続いています。

今こそ糖質を食物から摂取するのではなく、解糖系を用いず、解糖系を亢進させず、本来の人間のあるべき姿(糖新生)に戻るべきではないでしょうか。

糖質は食物等で体外から摂取するものではありません。

必要とされる糖は体内合成(糖新生)で補給し維持されるものです。

解糖系の代謝は休眠させ糖新生を活用すべきなのです。

私たちが食事をする理由は、ATPを作るという目的があります。

そこで、エネルギー効率について考えます。

私たちの身体は、水分、タンパク質、脂質が94%を占めています。

体重50㎏の人では、水分63%で31.5㎏、タンパク質16%で8㎏、脂質15%で7.5㎏、無機質4.7%で2.35g、糖質1%で0.5㎏、核酸0.3%で0.15㎏です。

糖質はグリコーゲン(貯蔵型の糖)として体内、肝臓と筋肉に500g蓄えます。

私たちは食事から糖質、脂質、タンパク質を摂ります。

酸素の力を借りて燃焼し、エネルギーを作り出します。

運動エネルギーであるATP、体温を維持する熱エネルギー、そして脂肪として貯蔵エネルギーとして利用します。

1つのブドウ糖は2ATP(無酸素状態)を作り出し、脂肪は130ATPを生成します。

明らかに脂質が糖より効率よくエネルギーを作りまします。

糖類は性質的にも、エネルギー的にも他の栄養素と比較しても劣ります。

よって極力、食べないことが理想となります。

では私たちは何を食べればよいのでしょうか?

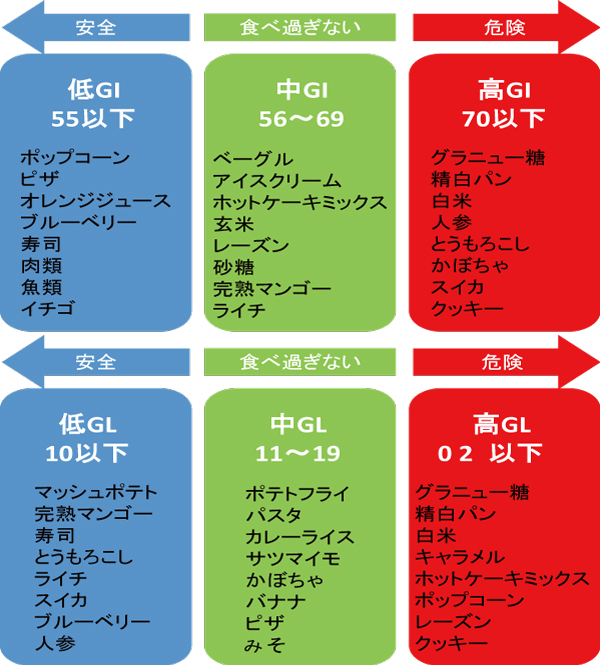

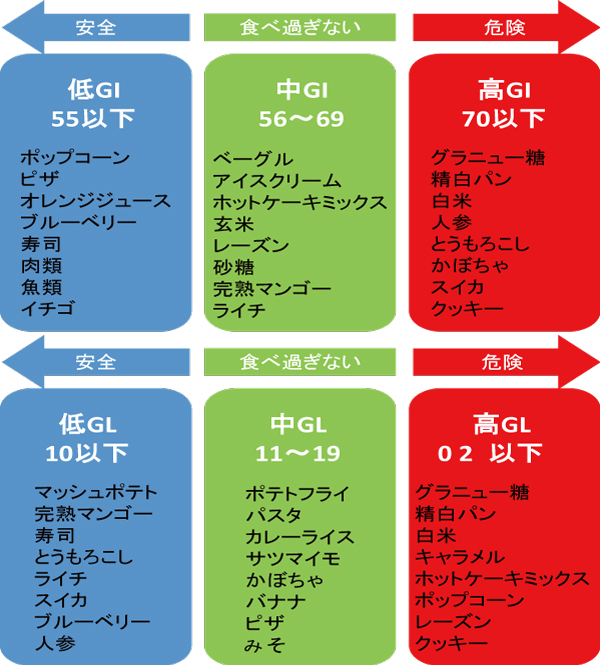

そこで指標となるGI値とGL値についてみていきましょう。

糖質や血糖に関係する指標の1つに「グリセミックインデックス(GI値)」があります。

GI値は、食後血糖値の上昇度をあらわす指標で、インスリン分泌にも比例してきます。

GI値が高いものを食べれば、血糖値が急激に上がり、インスリンが大量に分泌、脂肪が作られ、脂肪分解を抑制し、太ります。

ただし、短所として同じ量の食品を比較しているわけではないため、食品に含まれる炭水化物の量を同じにしているので、血糖への影響を正確に表しているかは疑問もあります。

そこで、今主流になっているのが「グリセミック負荷(GL値)」です。

GI値研究者の間では、糖尿病のような疾患に対して、GI値の利用だけでは血糖コントロールに役に立たないと言われています。

低GI食品であっても、食べ過ぎてしまえばインスリンの分泌量が増えていきます。

これが続くとインスリンの効きが悪くなっていき高血糖になってしまいます。

食品の糖質の総量規制が必要になってくるのです。

そこでハーバード大学公衆衛生大学院などで応用された、料理に使用する各食品の糖質量にGIを掛け算した数値をグリセミックロード(GL値:血糖負荷)とする方法が考えられました。

これによって、精白穀物の真っ白いパンなどを好んで食べることがGL値を高めて肥満や2型糖尿病のリスクを高くすることが証明されました。

一般に、10以下なら安心、11~19は要注意、20以上は厳重注意とされています。

高いGI、GL食品を食べると、血糖値が急上昇します。

血糖値を下げようと膵臓からインスリンが分泌され、血糖値が下がります。

インスリンは脂肪を作り、脂肪の分解を抑制し、太ります。

さらに高くなった血糖値はAGEs(終末糖化産物)が増加し、細胞や組織が攻撃されます。

そして糖は活性酸素を作り出し、インスリンを出す膵臓を攻撃し、糖尿病になりやすくなり、血糖をコントロールできなくなり、AGEsが増加しやすくなり、細胞や組織が攻撃されるという悪循環がおこります。

食事の時、GI値、GL値を意識していきたいですね。

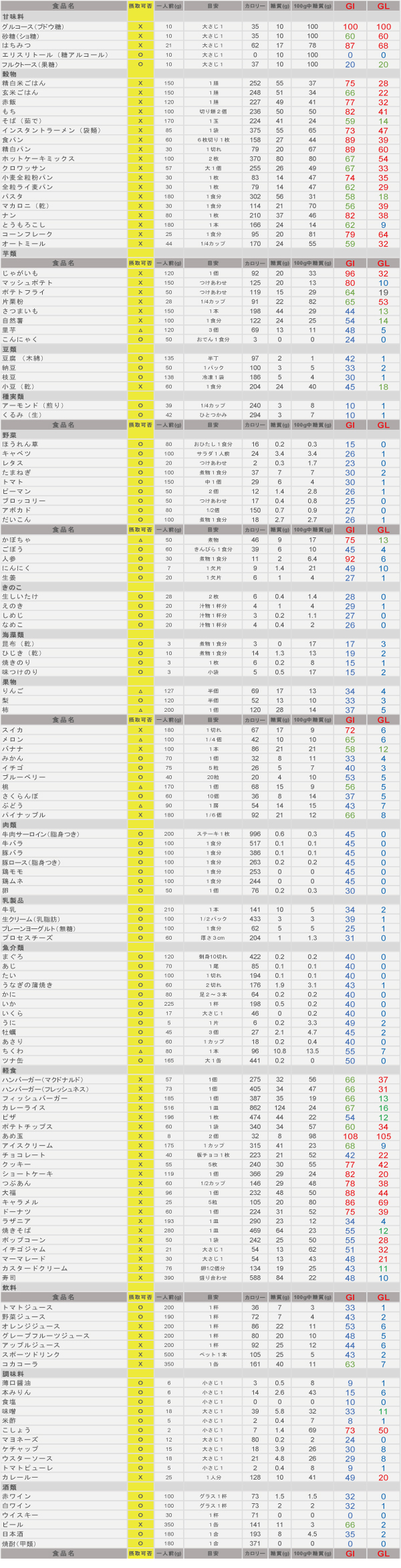

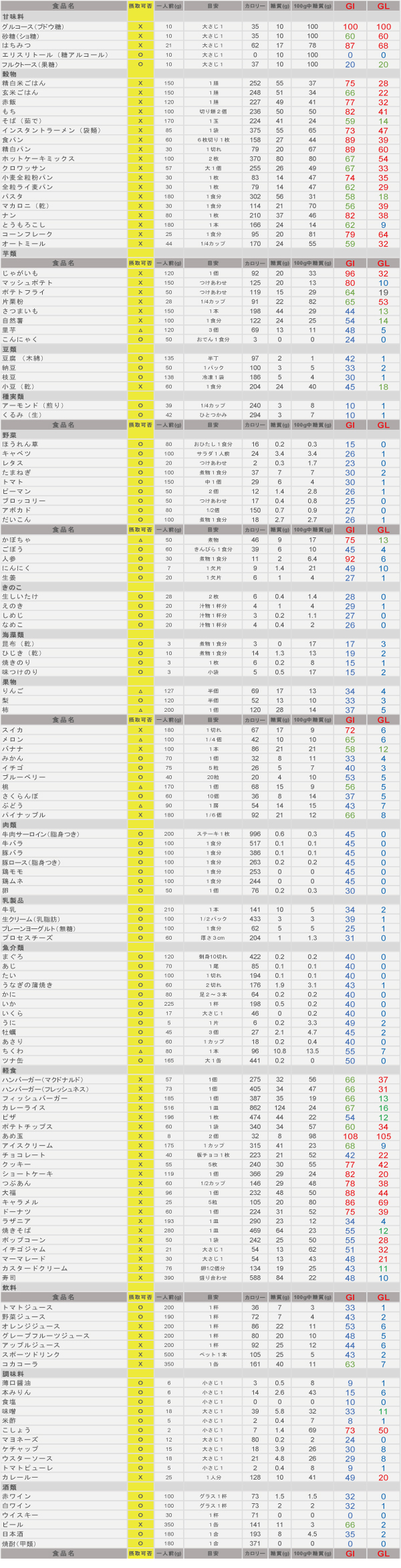

代表的な食品を表にまとめました。

食品の一覧をご紹介します。

糖について書いてきましたが、まとめます。

・糖質の悪いところ

2014年3月、世界保健機関(WHO)は糖類摂取量を総エネルギー量の5%以下にすることを目標にすべきだと発表されました。

肥満や糖尿病やがんや虫歯など様々な疾患が近年増えているのは、糖類摂取量の増加が原因であることが多くの疫学研究で明らかになったからです。

総エネルギー量の5%以下=成人男性で一日25g以下

私は子供なので、もっと少ない量にする必要があるということですね。

ごはん一膳で55.2gって・・・。

● 砂糖は免疫機能を下げてしまう(白血球が病原菌と戦うためにビタミンCを取り込むのを阻害するから)

● 砂糖は体のミネラルバランスを崩す

● 砂糖は体のPhを酸性に傾ける

● 砂糖は多動性、不安、鬱、集中力の低下、子供の不機嫌を助長する

● 砂糖はトリグリセリド(中性脂肪)を大幅に上昇させる

● 砂糖は眠気、子供の活動の低下を引き起こす

● 砂糖は良いコレストロール(HDL)を減らす

● 砂糖は悪いコレストロール(LDL)の上昇を助長する

● 砂糖は低血糖を引き起こす

● 砂糖は腎臓にダメージを与える

● 砂糖は冠動脈性心疾患のリスクを高める

● 砂糖はクロム欠乏症へとつなげる。

● 砂糖はカルシウムとマグネシウムの吸収を阻害する

● 砂糖は空腹時の血糖値レベルを上げてしまう

● 砂糖は歯を虫歯にする

● 砂糖は胃を胃酸過多にする(胃酸の分泌を過剰に促進する胸やけ)

● 砂糖は小児のアドレナリンレベルを上げる(=キレやすい子供を作る)

● 砂糖は歯周病につなげる

● 砂糖は老化を早め、皺や白髪を増やす

● 砂糖はコレストロールの総量を増やす

● 砂糖は体重増加と肥満につなげる

● 砂糖の大量摂取は、クローン病や潰瘍性大腸炎のリスクを高める

● 砂糖は糖尿病にならせる

● 砂糖は骨粗鬆症にならせる

● 砂糖はインスリン耐性を作る

● 砂糖はグルコース耐性を鈍らせる

● 砂糖は心臓血管疾患を引き起こす

● 砂糖は最大血圧を引き上げる

● 砂糖は食品アレルギーを引き起こす

● 砂糖は血流中にフリーラジカルを形成する

● 砂糖は妊娠中毒症を引き起こす

● 砂糖は小児のアトピー性皮膚炎を促進する

● 砂糖は膵臓を過度に働かせ、損傷する

● 砂糖はアテローム性動脈硬化症を引き起こす

● 砂糖は毛細血管を切れやすくする(チョコを食べすぎると鼻血が出るのはそのせい)

● 砂糖は肝臓の細胞を分割し、肝臓を肥大させる

● 砂糖は肝臓の脂肪量を増やす

● 砂糖は腎臓を肥大させ、それに病理学的変化をもたらす

● 砂糖は鬱を引き起こす

● 砂糖は体液の貯留を増やす(むくみを起こす)

● 砂糖はホルモンバランスを崩す

● 砂糖は高血圧を引き起こす

● 砂糖は偏頭痛などの頭痛を引き起こす

● 砂糖は脳波にデルタ波、アルファ波、シータ波を増やし、それが物事をはっきりと考えることを出来なくさせる(=brain fog)

● 砂糖は血小板の接着性を増し、それが血栓や梗塞のリスクを高める

● 砂糖は大腸に悪玉菌を増やす(大腸ガンにつながる)

● 砂糖はガンの好物である(=「砂糖はガンにエサをやる」)

昨今の不妊の原因は、老化が問題視されています。

老化の原因として糖の存在はとても大きいですね。

不妊のことだけ考えて問題点を挙げておきます。

〇卵子や精子の老化

〇血行不良

〇ホルモンバランスの悪化

〇卵子の成長に影響

〇悪玉菌の増加で子宮内フローラに影響

やはり避けるべきです。

女性の好きな食べ物はほとんど糖まみれですので、大変かもしれませんが短期勝負!!!

頑張っていきましょう!

おまけの話。

果実の甘さは・・・~果糖について。

果糖は清涼飲料水、菓子、果物に多く含まれます。

砂糖は腸などの消化器官で、ブドウ糖と果糖に分解され、違うルートを辿り、ブドウ糖は全身を巡り体内で代謝されますが、果糖は肝臓でダイレクトに代謝される為、余った糖が脂肪肝などの原因になります。

果糖(フルクトース)は血糖上昇(インスリン分泌)こそ引き起こしませんが、インスリンの効きを悪くさせ、糖尿病へ導きます。

表を見たら一目瞭然ですが、果糖(フルクトース)はある意味ブドウ糖(グルコース)よりも危険な存在であることが、ご理解いただけると思います。

人類の歴史の中で、果物もどんどん品種改良され、口当たりはよく美味しいかもしれませんが糖度も増し、身体へ危険を及ぼすものになり、本来の果物でなくなっていること、ブドウ糖の10倍の糖化力のある果糖の恐ろしさを、私達は頭の隅に置いておく必要があります。

皆様、糖を可能な限り控えることが、健康への第一歩、妊活への近道であることをしっかり理解しましょう。

何かございましたらご質問ください。

銀のすず

・おいしいものを食べる幸福感

・楽しい時間を過ごす

・コミュニケーションの場

・栄養補給

・体調を整える薬理効果

どれもそれなりに意味がありますが最大の目的は栄養補給と体調管理にあります。

かの有名なソクラテスはこう言っています。

「生きるために食べよ、食べるために生きるな」

マハト・ガンジーも言っています。

「人は生きるために食べるもので、味覚を楽しむために食べてはいけない」

まさに食は命、命を継続するための行為が食事なのです。

さて、食事について私はよく書きますがその理由を先にお話ししなくてはなりません。

原則、私たちは健康でなくてはなりません。

健康でなくては妊娠も困難となります。

世界保健機構(WHO)では健康についてこう解釈しています。

「身体的、精神的、社会的に完全に良好であり、単に疾病や虚弱さがないというだけではない」と言っています。

つまり、すべての環境で元気でなくてはならないということです。

皆さんは「健康寿命」という言葉をご存知ですか?

寿命の考え方には2つあります。

「平均寿命」、「健康寿命」の2つです。

平均寿命とは、0歳児が平均してあと何年生きられるかという数字です。

5年に一度、発表されますが、下表には平成25年の平均寿命が書かれています。

健康寿命とは「心身ともに自立し、健康的に生活できる期間」を指し、介助や介護などを必要とせず、家事や買物をしたり、趣味を楽しんだりできる期間を指します。

男性の平均寿命は80歳、健康寿命は71歳、女性の平均寿命は86歳、女性は74歳となっています。

男性は9歳の差、女性は12歳の差となっています。

不健康で、自分で生きていけない年数が9年、12年。

さらに平均寿命は私たちの時代には100歳ともいわれているので、この差が広がらないか心配です。

健康は年齢とともに崩れていくことはある程度仕方がないことです。

そして日々の積み重ねが将来の健康寿命にも影響を与えることも言うまでもありません。

ここで紹介した健康寿命や平均寿命はあくまで統計であり、個々を表したものではありません。

私たちは個人差が大きく、一概には言い切れません。

人によっては80歳でも健康かもしれませんし、50歳なのに病気がちかもしれません。

妊活も同様で、40歳で妊娠する人もいれば、20歳でも妊娠できない人がいます。

これは個人差としか言えません。

しかし、どちらにせよ生活習慣が体質を作るため、健康的に生活することは目の前の目的達成と将来への投資になるのです。

では健康を支えるうえで重要な、食事を含む生活習慣について知っておきましょう。

生活習慣とは、毎日行う決まったことをいい、食事や睡眠、お風呂などを指し、毎日じゃなくても習慣的に行う運動や遊び、趣味などを含みます。

この生活習慣は国柄や家庭環境なども影響するので、これが生活習慣とは言いにくいこともあるでしょう。

当たり前にやっていることが、健康にとって良いことだったり、悪いことだったりするかもしれません。

中でも生活習慣の根底にあるのが食事です。

体は食事によって作られるというのはご存知だと思います。

食の知識を身に付けることが大切です。

今回のテーマ、糖質についてのお話です。

いわゆる糖は3つに分かれます。

炭水化物、糖質、糖類です。

では3つは何が違うのでしょうか。

炭水化物は、食物繊維、糖質、糖類を合わせたものを指します。

糖質は、炭水化物から食物繊維を除いたものを指します。

糖類は、砂糖や乳糖、果糖を指します。

米や玄米、小麦などは炭水化物、便秘の改善に使われるオリゴ糖や合成甘味料は糖質に含まれます。

結局糖類を食べれば糖質、炭水化物になり、炭水化物を食べれば糖質、糖類を食べることになります。

糖の性質を知りましょう。

1.糖質は甘いものだけではありません。

甘くないにもかかわらず糖質を多く含むため、摂りすぎは肥満の原因となります。

2.糖質にはさまざまな種類があります。

糖質は、いくつかの種類に分類されます。

一番小さな状態である単糖から、単糖が複数結合した二糖、オリゴ糖、多糖などがあります。

3.糖質は摂取しすぎると中性脂肪になります。

糖質は体の機能維持においてとても重要です。

しかし、体内で正常に蓄え切れない糖質はインスリンによって中性脂肪へと変わります。

4.糖質は素早く血液中に取り込まれ、血液が甘くなる。

砂糖水が手につくとベタベタしますね。

血液もベタベタし、血液の粘度は増し、流れが悪くなります。

5.糖質による糖化。

糖はベタベタした性質から細胞をコーティングしてしまいます。

これを糖化といい、結果、細胞は死にます。

血管内で起これば動脈硬化の原因です。

6.糖の持つアルデヒド基は毒ではないか?

グルコースは「アルデヒド基」を「官能基」に持つ極めて毒性が高いものであるという説!

グルコースの「官能基」は、「アルデヒド基」です。

「アルデヒド基」を「官能基」に持つものは、他には、

・ホルムアルデヒド

通常ホルマリンとして知られている。

生体のタンパク質と化合しそのタンパク質を固定化し、生体の長期保存等に使われます。

強い毒性あり、発がん性あります。

・グルタルアルデヒド

機器類の殺菌剤などとして使用されています。

毒性が強いため人体には使用できません。

・アセトアルデヒド

アルコールを摂取した時に代謝の過程で産生される毒物で、発がん性があり、二日酔いの原因物質です。

同じアルデヒド基を持つ猛毒物質ですが、グルコースは、これらの猛毒物質と官能基(アルデヒド基)を同じにします。

よって毒性があるのではないかと考えるわけです。

糖の性質を見ただけでも体に悪いんじゃないかと思いませんか?

続いて、糖の代謝について説明します。

糖の代謝には「解糖系」と「糖新生系」があります。

まずは解糖系について。

解糖系とは、グルコースをピルビン酸または乳酸に代謝される経路のことをいいます。

解糖系の目的はグルコースからATP(アデノシン三リン酸)、つまりエネルギーの生成を行うことです。

※ATP=アデノシンにリン酸基が三つ結合している高エネルギーリン酸化合物

10~11段階の反応からなり、すべて細胞質中で行われます。

ほとんどの生物が生命を維持するためにATPのエネルギーを利用しています。

解糖系は、嫌気的な条件下(酸素を必要としない)でも代謝することができ、嫌気的な条件化では1分子のグルコースから2分子のATPを生成することができます。

ちなみに好気的条件下では、シャトル経由及びクエン酸回路経由で、電子伝達系が働き、酸化的リン酸化によりATPが生成されます。

ちなみに36分子のATPが生成されます。

無酸素状態では2つのATP、有酸素状態では36ATPが作られ、有酸素状態のほうが効率よくATPが作られます。

続いて、糖新生系について。

糖新生という言葉は、糖質制限をやってる方ならどなたもご存知だと思います。

人類700万年の歴史の中、人類は狩猟採集で生きながらえ進化してきました。

狩猟採集で人類の食を支えてきたのは、まぎれもなく肉食です。

ある時は哺乳類、ある時は魚介類、ある時は鳥類や卵だったり、そうやって人類は生きながらえ進化してきました。

まさしく糖質ゼロで生きながらえ進化してきました。

つい最近まで伝統的な食を維持してきた北米のイヌイットなども、そのような食生活をしてきました。

アフリカの野生のライオンも、そのような形で現在に至っています。

牛やシマウマ等の野生の草食動物は直接摂取するのは草ですが、体内の微生物に草を与えて、その微生物そのものだったり、微生物が産生するタンパク質や脂質を摂取して生きながらえています。

そういう意味で、草食動物も広い意味では肉食動物のようなものとも言えます。

こういった動物達も、まぎれもなく糖質ゼロで生きながらえてきたのです。

要するに、『 必要な糖は食物で摂取してきたのではなく、体内で糖新生により合成された糖で生きながらえてきたのです 』。

赤血球は我々の体内細胞で唯一、糖のみをエネルギー源にしている細胞です。

さらに生命維持に必要な糖は真っ先に血中に取り込まれます。

極端に言ったら血中の0.1%の濃度の血糖を確保できれば、人類は当座はしのげるのです。

結論から言えば、この程度の量は体外から食物で摂取して供給したり確保するものではなく、我々の体内で合成して確保すべきものなのです。

糖は糖として体内で貯蔵可能な量が1%であり、それ以上は糖として貯蔵できないので、苦肉の策で中性脂肪になり替わり貯蔵されます。

私達の身体の組成の94%は、水、タンパク質、脂質でできています。

糖質はサブの中のサブです。

ではなぜ赤血球以外の細胞でも糖が必要なのかを説明します。

赤血球も赤血球内の細胞質で解糖系がエネルギー産生を行うので、糖を必要としていましたが、体内の細胞も必要に応じて(とはいってもその機会は非常に少ない)、解糖系が糖を代謝してエネルギーを産むのです。

分かりやすい例で言えば、私達が息を止めて重い物を持ち上げるようなとき、踏ん張るようなときに、筋肉内の細胞の解糖系が活躍しパワーを発揮します。

そのときに解糖系が糖を代謝して乳酸を産出します(嫌気性解糖作用)。

赤血球や体内の細胞で解糖系の代謝に必要な糖の量(500g)程度は、そもそも人類の歴史上、食物で摂取していたものではなく、他の哺乳類同様、体内で糖新生により補い貯蔵してきたものです。

糖は摂取するものではなく、糖新生にて補うものなのです。

人類700万年の狩猟採集時代は、糖新生で人間本来の心と身体の健康を維持できた時代でした。

しかし穀物ビッグバン以降の解糖系優位、解糖系亢進の時代は糖新生は用いず、過剰なる糖質を摂取する食生活への移行しました。

糖質を糖新生を用いず食物から摂取することで、人間本来の健康が糖の摂取により著しく失われました。

ガンをはじめとした、解糖系亢進の病の発生、糖尿病、感染症の蔓延、脳卒中、血管障害、奇形出産、様々な精神疾患、その他の様々な疾患の発生が、現在に至るまで続いています。

今こそ糖質を食物から摂取するのではなく、解糖系を用いず、解糖系を亢進させず、本来の人間のあるべき姿(糖新生)に戻るべきではないでしょうか。

糖質は食物等で体外から摂取するものではありません。

必要とされる糖は体内合成(糖新生)で補給し維持されるものです。

解糖系の代謝は休眠させ糖新生を活用すべきなのです。

私たちが食事をする理由は、ATPを作るという目的があります。

そこで、エネルギー効率について考えます。

私たちの身体は、水分、タンパク質、脂質が94%を占めています。

体重50㎏の人では、水分63%で31.5㎏、タンパク質16%で8㎏、脂質15%で7.5㎏、無機質4.7%で2.35g、糖質1%で0.5㎏、核酸0.3%で0.15㎏です。

糖質はグリコーゲン(貯蔵型の糖)として体内、肝臓と筋肉に500g蓄えます。

私たちは食事から糖質、脂質、タンパク質を摂ります。

酸素の力を借りて燃焼し、エネルギーを作り出します。

運動エネルギーであるATP、体温を維持する熱エネルギー、そして脂肪として貯蔵エネルギーとして利用します。

1つのブドウ糖は2ATP(無酸素状態)を作り出し、脂肪は130ATPを生成します。

明らかに脂質が糖より効率よくエネルギーを作りまします。

糖類は性質的にも、エネルギー的にも他の栄養素と比較しても劣ります。

よって極力、食べないことが理想となります。

では私たちは何を食べればよいのでしょうか?

そこで指標となるGI値とGL値についてみていきましょう。

糖質や血糖に関係する指標の1つに「グリセミックインデックス(GI値)」があります。

GI値は、食後血糖値の上昇度をあらわす指標で、インスリン分泌にも比例してきます。

GI値が高いものを食べれば、血糖値が急激に上がり、インスリンが大量に分泌、脂肪が作られ、脂肪分解を抑制し、太ります。

ただし、短所として同じ量の食品を比較しているわけではないため、食品に含まれる炭水化物の量を同じにしているので、血糖への影響を正確に表しているかは疑問もあります。

そこで、今主流になっているのが「グリセミック負荷(GL値)」です。

GI値研究者の間では、糖尿病のような疾患に対して、GI値の利用だけでは血糖コントロールに役に立たないと言われています。

低GI食品であっても、食べ過ぎてしまえばインスリンの分泌量が増えていきます。

これが続くとインスリンの効きが悪くなっていき高血糖になってしまいます。

食品の糖質の総量規制が必要になってくるのです。

そこでハーバード大学公衆衛生大学院などで応用された、料理に使用する各食品の糖質量にGIを掛け算した数値をグリセミックロード(GL値:血糖負荷)とする方法が考えられました。

これによって、精白穀物の真っ白いパンなどを好んで食べることがGL値を高めて肥満や2型糖尿病のリスクを高くすることが証明されました。

一般に、10以下なら安心、11~19は要注意、20以上は厳重注意とされています。

高いGI、GL食品を食べると、血糖値が急上昇します。

血糖値を下げようと膵臓からインスリンが分泌され、血糖値が下がります。

インスリンは脂肪を作り、脂肪の分解を抑制し、太ります。

さらに高くなった血糖値はAGEs(終末糖化産物)が増加し、細胞や組織が攻撃されます。

そして糖は活性酸素を作り出し、インスリンを出す膵臓を攻撃し、糖尿病になりやすくなり、血糖をコントロールできなくなり、AGEsが増加しやすくなり、細胞や組織が攻撃されるという悪循環がおこります。

食事の時、GI値、GL値を意識していきたいですね。

代表的な食品を表にまとめました。

食品の一覧をご紹介します。

糖について書いてきましたが、まとめます。

・糖質の悪いところ

2014年3月、世界保健機関(WHO)は糖類摂取量を総エネルギー量の5%以下にすることを目標にすべきだと発表されました。

肥満や糖尿病やがんや虫歯など様々な疾患が近年増えているのは、糖類摂取量の増加が原因であることが多くの疫学研究で明らかになったからです。

総エネルギー量の5%以下=成人男性で一日25g以下

私は子供なので、もっと少ない量にする必要があるということですね。

ごはん一膳で55.2gって・・・。

● 砂糖は免疫機能を下げてしまう(白血球が病原菌と戦うためにビタミンCを取り込むのを阻害するから)

● 砂糖は体のミネラルバランスを崩す

● 砂糖は体のPhを酸性に傾ける

● 砂糖は多動性、不安、鬱、集中力の低下、子供の不機嫌を助長する

● 砂糖はトリグリセリド(中性脂肪)を大幅に上昇させる

● 砂糖は眠気、子供の活動の低下を引き起こす

● 砂糖は良いコレストロール(HDL)を減らす

● 砂糖は悪いコレストロール(LDL)の上昇を助長する

● 砂糖は低血糖を引き起こす

● 砂糖は腎臓にダメージを与える

● 砂糖は冠動脈性心疾患のリスクを高める

● 砂糖はクロム欠乏症へとつなげる。

● 砂糖はカルシウムとマグネシウムの吸収を阻害する

● 砂糖は空腹時の血糖値レベルを上げてしまう

● 砂糖は歯を虫歯にする

● 砂糖は胃を胃酸過多にする(胃酸の分泌を過剰に促進する胸やけ)

● 砂糖は小児のアドレナリンレベルを上げる(=キレやすい子供を作る)

● 砂糖は歯周病につなげる

● 砂糖は老化を早め、皺や白髪を増やす

● 砂糖はコレストロールの総量を増やす

● 砂糖は体重増加と肥満につなげる

● 砂糖の大量摂取は、クローン病や潰瘍性大腸炎のリスクを高める

● 砂糖は糖尿病にならせる

● 砂糖は骨粗鬆症にならせる

● 砂糖はインスリン耐性を作る

● 砂糖はグルコース耐性を鈍らせる

● 砂糖は心臓血管疾患を引き起こす

● 砂糖は最大血圧を引き上げる

● 砂糖は食品アレルギーを引き起こす

● 砂糖は血流中にフリーラジカルを形成する

● 砂糖は妊娠中毒症を引き起こす

● 砂糖は小児のアトピー性皮膚炎を促進する

● 砂糖は膵臓を過度に働かせ、損傷する

● 砂糖はアテローム性動脈硬化症を引き起こす

● 砂糖は毛細血管を切れやすくする(チョコを食べすぎると鼻血が出るのはそのせい)

● 砂糖は肝臓の細胞を分割し、肝臓を肥大させる

● 砂糖は肝臓の脂肪量を増やす

● 砂糖は腎臓を肥大させ、それに病理学的変化をもたらす

● 砂糖は鬱を引き起こす

● 砂糖は体液の貯留を増やす(むくみを起こす)

● 砂糖はホルモンバランスを崩す

● 砂糖は高血圧を引き起こす

● 砂糖は偏頭痛などの頭痛を引き起こす

● 砂糖は脳波にデルタ波、アルファ波、シータ波を増やし、それが物事をはっきりと考えることを出来なくさせる(=brain fog)

● 砂糖は血小板の接着性を増し、それが血栓や梗塞のリスクを高める

● 砂糖は大腸に悪玉菌を増やす(大腸ガンにつながる)

● 砂糖はガンの好物である(=「砂糖はガンにエサをやる」)

昨今の不妊の原因は、老化が問題視されています。

老化の原因として糖の存在はとても大きいですね。

不妊のことだけ考えて問題点を挙げておきます。

〇卵子や精子の老化

〇血行不良

〇ホルモンバランスの悪化

〇卵子の成長に影響

〇悪玉菌の増加で子宮内フローラに影響

やはり避けるべきです。

女性の好きな食べ物はほとんど糖まみれですので、大変かもしれませんが短期勝負!!!

頑張っていきましょう!

おまけの話。

果実の甘さは・・・~果糖について。

果糖は清涼飲料水、菓子、果物に多く含まれます。

砂糖は腸などの消化器官で、ブドウ糖と果糖に分解され、違うルートを辿り、ブドウ糖は全身を巡り体内で代謝されますが、果糖は肝臓でダイレクトに代謝される為、余った糖が脂肪肝などの原因になります。

果糖(フルクトース)は血糖上昇(インスリン分泌)こそ引き起こしませんが、インスリンの効きを悪くさせ、糖尿病へ導きます。

表を見たら一目瞭然ですが、果糖(フルクトース)はある意味ブドウ糖(グルコース)よりも危険な存在であることが、ご理解いただけると思います。

人類の歴史の中で、果物もどんどん品種改良され、口当たりはよく美味しいかもしれませんが糖度も増し、身体へ危険を及ぼすものになり、本来の果物でなくなっていること、ブドウ糖の10倍の糖化力のある果糖の恐ろしさを、私達は頭の隅に置いておく必要があります。

皆様、糖を可能な限り控えることが、健康への第一歩、妊活への近道であることをしっかり理解しましょう。

何かございましたらご質問ください。

銀のすず